Column

コラム

コラム

他社製ソフトウェアの改修・保守

2026/01/14

弊社ではソフトウェア開発やサーバ関連をメイン業務としていますが、最近、面白い傾向があるので書きたいと思います。

この半年くらいの間に他社製ソフトウェアの改修をしてほしいというご相談を何件か頂きました。

開発元の会社と連絡が取れないとか、今まで都内の会社にお願いしていたが対応が遅いとか、社内開発したが担当者が退職してしまったなどお客様によって理由は異なります。

まずはドキュメントがあるかを確認しますが、全件ともほとんどありません。

仕様書やデータベース設計書があれば良いのですが、操作説明書があれば良い方で何も無い場合もあります。

そんな状態でもソースコードが読めれば何とかなります。

ですので、コンパイル済みのプログラムでは対応不可能です。

相談を受けたプログラムは、VBAやJavascriptやPerl(!)などです。

コードを追いかけてデータベースを分析し、改修に関連する部分を洗い出して影響範囲を調査します。かなり地味な作業が続きます。

幸い相談を受けるソフトウェアは規模の小さめな業務用が多いので、今のところは何とかなっていますが、手間取ったこともあります。

あるEXCEL VBAの案件で、独自のメニューが追加されているシステムでした。

独自のメニューに対応するコードがあるはずなので探していたのですが、どこを探しても見当たりません。ふと思い立ち、設定画面を確認してみると「アドイン」を使っていることが分かりました。

改修内容に直接関係の無い部分でしたが、全体の構成を明らかにする必要はあります。

そのアドインはフリーウェアだったので、今後EXCELがバージョンアップしたら使えなくなるかもしれません。

また、他のパソコンで使うにはアドインもインストールする必要があります。

お客様には、そのような調査内容も最終的にお伝えします。

どんなシステムでもドキュメント化しないと属人化してしまい、その後の保守に支障が出ます。外注にしても内製にしても重要なポイントです。

まして外注であれば外注先はプロだと思いますので、ドキュメントの納品が無いというのは通常あり得ませんが、過去に何件も見てきました。

弊社ではこのような「他社製ソフトウェア」の改修・保守もお請けしています。

調査の結果お断りすることもありますが、お困りのことがありましたらご連絡ください。

(たぶん)何とかなります。

オムニブレイン 代表 鈴木一哉

オープンソースソフトウェア(OSS)のインストール事例

2025/06/25

オープンソースソフトウェア(OSS)は、ソースコードが公開されているため自由に利用でき、柔軟なカスタマイズや開発期間の短縮など多くのメリットがあります。

有名なものとしては、OSのLinux、CMSのWordPress、プログラム言語のJava、PHPなどがあります。

OSSを動作させる際に必要なことは、

- 動作環境、必要な依存関係や設定を理解すること

- 利用規約やライセンスの確認

- コミュニティのサポートやドキュメントを活用すること

クローズドソースソフトウェアのような手厚いサポートなどはありませんので、その分技術的な知識や経験が必要になります。

弊社でもOSSを利用したプログラム開発・サーバ構築等を数多く行っていますが、なかなか大変な案件だった事例を紹介します。

● ● ●

数年前にある大学の先生から、lab.js用のサーバを作れないかとのご相談がありました。

lab.jsとは、心理学の実験や調査に使うためのWebツールです。

これは無料のOSSで、依頼があるまで聞いたこともないアプリケーションでした。

ご要望は、現在学内だけで使っているが、これを動かせるサーバを作って学外からでも使える環境にして欲しいとの内容でした。

lab.jsを入手し、Linuxサーバ上の環境を構築し動作させることまでは出来ました。

が、基本的にこのシステムはどうやらローカル環境(閉じたネットワーク)での動作を目的にしており、

ご要望のローカル外からのアクセスを考慮していないようで、グローバルIPアドレスを持つサーバで動かしても、

インターネット側からは使えないということが分かりました。

色々と調べても思った以上に情報は出てこないし、設定を散々変えてもダメ。

今まで「失敗しないので」が続いてきたオムニブレインとしては、初めて「出来ないかもしれない」と思った案件でした。

そこで、何か情報源はあるかと思い探した結果、ユーザーフォーラムを見つけました。

英語のフォーラムですが、会員登録し参加しました。

入会して分かったのですが、会員は世界各地の心理学の研究者達でございました。

大昔、私は外資の会社に勤務していましたので、英語でのコミュニケーションはそれなりに出来ます。

で、やり取りを散々やった結果、彼らはインターネット側からの環境を作ったことが無い、ノウハウが無いと言うことが分かりました。

つまり、海外の研究者でも学内(ローカル環境)での実験・調査しかしていないようでした。

まあ技術者ではないので、当たり前だと思います。

もう、解決策は無いと思い始めていた時、全く別の技術文書の中にヒントを見つけました。

そもそもローカル環境では動作しているということ、また、その状態での問題はないということがポイントでした。

結果、上手く動作し、納期通りに納めることが出来ました。

● ● ●

弊社にLinuxサーバとOSSを使うノウハウがあり、またユーザーのコミュニティーや技術ドキュメントを活用することで乗り切った案件でした。

オムニブレイン 代表 鈴木一哉

社名について

2025/01/08

お客様とのお話でよく聞かれることがあります。

「オムニブレインというのはどういう意味ですか?」

今回は、社名の由来について書いてみます。

会社員時代、つくば市稲荷前というところに住んでいました。近所に「赤塚公園」という公園があり、週末には良く散歩していました。

ある時、散歩中に妻と「将来、独立できたら会社名はどうしよう?」という話になり、歩きながら色々と考えてみました。

1997年頃だと思いますが、その頃からぼんやりと独立ということを考え始めていました。事業内容としては、ソフトウェアの開発・コンピュータを中心とした色々なコンサルティングを想定していました。 そこでその事業に合い、普通過ぎないような、あまり一般的でない、でも覚えやすい名称を考えることにしました。

2人でいくつも単語を出し合い、最終的に決めたのが「オムニブレイン(OmniBrain)」です。

「OMNI」は、「すべての」とか「あらゆる」という意味で、当時憧れのノートPC「HP OmniBook」からヒントを頂きました。

「BRAIN」は本来「脳」という意味ですが、「知識やアイディアを提供する」などという意味もあります。

ですから社名を日本語訳すると「(コンピュータを通して)色んな技術やアイディアを提供する会社」のような感じになります。

なんだか範囲を広げ過ぎかもしれませんが、そんな思いを込めている名称です。

もちろん、この時点で独立の目途が立っていたわけではありませんでした。

ただ名称を決めた後、当時自宅の設計をお願いしていた建築事務所から「ホームページを制作してほしい」と依頼を受けました。準備をしていると何かが動き出すような感じでした。

法人化していませんので、個人事業「オムニブレイン」として初めて受注した案件です。

名称を決めてから、約3年後の2000年に独立し、法人化しました。

いろいろなお客様の仕事を頂くようになりましたが、ほとんどのお客様から「オムニさん」と呼ばれています。

今年には設立丸25年を迎え、また日本HPの正規販売店となり、自社で「HP OmniBook」を販売できるようになりました。これも不思議な縁だと思っています。

(自分のノートPCは、Panasonic レッツノートですが!)

オムニブレイン 代表 鈴木一哉

「カッコウはコンピュータに卵を産む」

2024/11/20

これだけ書くと一体何が何やら分からないと思います。

これ、1989年(日本語訳は1991年)に出版されたノンフィクションの題名です。

著者はクリフォード・ストール(当時、アメリカのバークレー研究所のサーバ管理者)。

インターネットが一般に普及する前の時代、アメリカのARPAnetなどが大学や研究機関のサーバを接続していた時代の実話です。

当時、サーバは非常に高価であったので、共同で利用することが一般的でした。利用者が利用した時間分だけ料金を払う仕組みです。

サーバ管理者の著者が1ドルに満たないサーバ利用費の誤差を見つけ、その原因を探っていくうちに国際的ハッカーの仕業であることを見つけます。

1980年代後半、国境を越えてハッキングを繰り返すハッカーに対応できる法、仕組み、組織が無く著者は自力でFBI,CIA,軍などと交渉してハッカーを追い詰めていくという話です。

ハッカーは当時のKGBに雇われ、米軍などにも侵入し情報を取得するというスパイ活動をしており、その後、逮捕されました。

当時は見たこともない大規模なネットワークの話やサーバの話が非常に面白く、サーバを触ってみたいと思い始めました。

これが現在の弊社事業の一つであるインフラ系に興味を持つきっかけになり、また、セキュリティという分野があることを知りました。

その頃、日本ではニフティサーブやPC-VANというパソコン通信が始まっており、私もPC-9801EX2にモデムを繋ぎ、ニフティサーブに加入し、いくつかのフォーラムに参加していました。

モデムはたぶん2,400bps程度だったと思います。今の光回線と比べると途轍もない遅さですが、テキストだけのやり取りでしたので十分と言えば十分。

あるフォーラムでは、頻繁にオフ会(飲み会)を開催しており、私も関東に散らばるメンバーを集めて当時の牛久シャトー(茨城県)でバーベキューオフ会を主催したことがあります。

こうやって見ると通信速度やコンピュータの処理速度は飛躍的に進歩しましたが、セキュリティ的な面ではまだまだかと思います。

最近でもランサムウェアによる被害などが多く発生しています。

黎明期のネットワークからハッカーは存在し、今も更にパワーアップして暗躍しており、コンピュータ技術に関わる者として悲しくなります。

ハッキングする技術があるならその技術を良いことに生かせばいい。

コンピュータやネットワークをそんな犯罪に使うな!と強く思います。

オムニブレイン 代表 鈴木一哉

「カッコウはコンピュータに卵を産む」は上下巻あり、現在は文庫本になっているようです。

私は30年以上に渡り、何回も読み返しています。幾度の引越しや断捨離にも耐え、私の手元には今もハードカバーの単行本があります。

私のコンピュータ歴

2024/10/01

代表の鈴木一哉です。

振り返ると約40年に渡ってコンピュータに携わってきました。

ITの仕事をしていると言うと、「ゲーム好きなんですか?」と聞かれますが、ゲームはほとんどしませんし、開発もしていません。

ただただコンピュータが好きなだけです。理由は今も分かりません。

1.黎明期

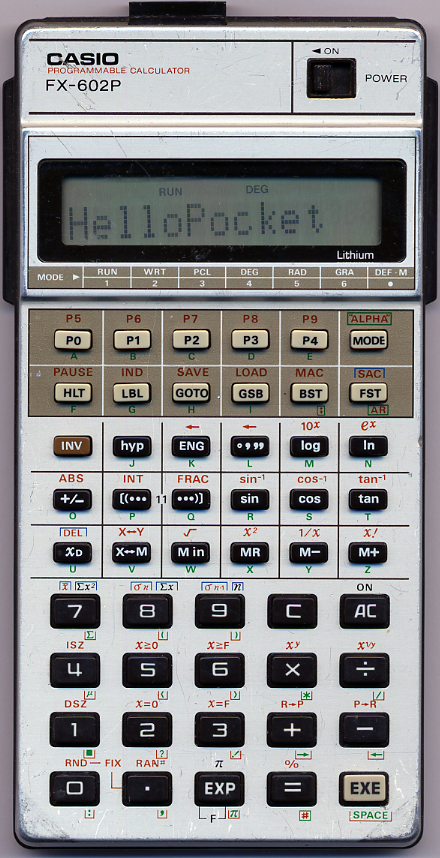

最初にコンピュータに触れたのは1982,3年頃で、「ポケットコンピュータ」と言われていたもの。

関数電卓機能がメインで、簡単なBASICが動くというものです。

ディスプレイは1行のモノクロ液晶しかなく、それでも簡単なゲームプログラムを入力して遊んでいました。

その後大学生になり、大学生協で富士通のFM-7を購入(ローンで!)

このマシンは、8ビット機でキーボード一体型の本体で、カラーディスプレイ付き。

ストレージはカセットテープ。(当時のHDDとプリンタは高価だったので、購入できず)

当時「Oh FM」という雑誌があり、色々なプログラムのソースコードが掲載されていて、頑張って入力して動かしていました。

ただ、誤植もかなりあり、それが原因でプログラムが動かないことも多々ありました。

2.社会人

社会人になってからは、職場にあったDECやNEC N5200等の業務用システムを触り始めました。

個人ではPC-98,DOS/V等を購入してプログラミングやパソコン通信などをしていました。

ある時、職場でサーバ機を導入することになり、サーバOSであるWindows NT 3.51の管理を任されました。

これが初めてサーバOSを触る経験となりました。1996年ごろだと思います。

一般にはWindows95が出てきたころです。

この頃からインターネットが徐々に浸透し始め、社内でも部署ごとのホームページを作成し始め、HTMLやCGIの基礎を学びました。

そこから暫くの間は、NT 4.0も含め、NTメインの業務に携わることになりました。

一時期は、NTサーバ20台程度の管理をしていたこともあります。

同時にサーバ管理に必要なネットワーク等のインフラについても学んできました。

3.独立後

2000年に独立するとWindowsサーバだけではなく、法人向けLinuxサーバの要望に対応するためLinuxも使い始めました。これは、Webサイトの需要が多くなってきたためです。

CGIやデータベースも本格的に開発を始めました。

最初の頃はTurbo LinuxやFedora,Red Hat等を使っていました。

その頃はオンプレミスのサーバしかないので、何をするにも現地作業という時代でした。

事務所でセットアップして、お客様先に持ち込むこともありました。

一般にも「ホームページ」の需要が増えてくると「レンタルサーバ」も増えてきました。

これはこれで扱いが楽で今でも使う時がありますが、最近はクラウドがメインとなっています。

クラウドは、Windowsサーバ/Linuxサーバ/NWなど構成の自由度が高く、場合によってはオンプレミスと同等に扱えます。

今回は主にコンピュータ・OSを中心振り返ってみましたが、約40年の間に随分環境が変化してきました。

今後も変化を捉え、時代に遅れないように学びを忘れず、業務を進めて行きたいと思います。